県職員LifeQ&A

県職員LifeQ&A

<業務内容>

- Q1 国家公務員と地方公務員の違いについて教えてください。

- Q2 県職員と市町村職員の違いについて教えてください。

- Q3 県庁の組織はどうなっていますか?

- Q4 職種別の仕事内容や勤務先にはどのようなものがありますか?

- Q5 栃木県が重点的に取り組んでいることは何ですか?

<配属・異動・給与制度>

<勤務時間・休日・休暇>

- Q8 勤務時間や休日・休暇はどのようになっていますか?

- Q9 子育てを応援する休暇制度や育児休業等の取得状況を教えてください。

- Q10 年次休暇の取得状況を教えてください。

- Q11 働き方改革について県ではどのように取り組んでいますか?

<研修・人材育成>

※警察官、警察行政、犯罪鑑識技術者については栃木県警察本部ホームページで確認してください。

※小中学校事務については教育委員会事務局義務教育課(TEL 028-623-3386)にお問い合わせください。

業務紹介動画

業務内容

Q1 国家公務員と地方公務員の違いについて教えてください。

国家公務員は、国の機関に勤務する公務員で、国全体に関わる業務を行います。採用後は、所属する省庁において専門性の高い仕事を行います。採用試験の種類にもよりますが、異動の際は全国各地への転勤を伴う場合があります。

一方、地方公務員は、地方公共団体(都道府県や市区町村)に勤務する公務員で、自治体の住民サービスなどの業務を行います。採用後は、異動により性質の異なる様々な仕事を経験します。勤務地は、原則として採用された地方公共団体の区域内に限られます。

Q2 県職員と市町村職員の違いについて教えてください。

県は、市町村を包括する広域的な地方公共団体として、市町村の区域を越える広域的な仕事や、国、市町村や関係団体との連絡調整及び県内一律に対応すべき事務といった仕事を主に担当します。

一方、市町村は、住民に最も身近な地方公共団体として、各種行政サービスを提供したり、上下水道の整備などを通して住民と直接関わる仕事が多くなっています。

Q3 県庁の組織はどうなっていますか?

組織案内のページを御覧ください。

Q4 職種別の仕事内容や勤務先にはどのようなものがありますか?

栃木県職種一覧に記載していますので、御覧ください。

Q5 栃木県が重点的に取り組んでいることは何ですか?

令和3(2021)年2月3日に、栃木県重点戦略「とちぎ未来創造プラン」を策定しました。このプランは、本県の目指す将来像「人が育ち、地域が活きる 未来に誇れる元気な"とちぎ"」の実現に向け、県民の皆様と共有すべき基本的な考え方や目標を明らかにするとともに、今後5年間に県が取り組む施策の進め方等をお示しする県政の基本指針です。

また、栃木県版まち・ひと・しごと創生総合戦略「とちぎ創生15(いちご)戦略(第2期)」を策定し、急速な少子高齢化の進行に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたり地域の活力を維持していくための5年間(2020~2024年度)の目標や基本的方向を定めています。

配属・異動・給与制度

Q7 給与について教えてください。

初任給は右の表のとおりとなっています。(令和7年1月現在。地域手当3.5%を含む。)

勤務経験がある場合や、大学院を修了している場合には、一定の基準により加算されます。

家族構成や勤務状況等に応じて、扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当などが支給されます。また、民間のボーナスに当たるものとして期末・勤勉手当が6月と12月の年2回、合計で4.60か月分が支給されます(在職期間等によって異なります。)。

原則として年に1回、勤務成績等に応じて昇給があります。

なお、給与は、民間給与の状況に応じて改定されます。

| 修士課程修了者 | 研究職 | 269,617円 |

| 医療職(2) | 250,263円 | |

| 6年制大学卒 | 医療職(2) | 255,438円 |

| 4年制大学卒 | 行政職 | 233,496円 |

| 研究職 | 254,817円 | |

| 医療職(2) | 240,637円 | |

| 短大卒 | 行政職 | 214,659円 |

| 高校卒 | 行政職 | 201,307円 |

研究職は、試験場、研究所等勤務で、試験研究又は調査研究業務に従事する化学、農業、林業等に、医療職(2)は、病院、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士、臨床検査技師等に適用。

障害者を対象とする採用選考考査での採用者の初任給は、高校卒を基本として、職歴や学歴等を考慮の上、決定されます。

勤務時間・休日・休暇

Q8 勤務時間や休日・休暇はどのようになっていますか?

勤務は原則として、午前8時30分から午後5時15分までです。ワーク・ライフ・バランスの確保や通勤混雑の緩和、環境負荷の低減等を目的として、一部の職場を除き、オフピーク通勤(時差出勤)を選択することもできます。

詳細はワーク・ライフ・バランスのページを御覧ください。

Q9 子育てを応援する休暇制度や育児休業等の取得状況を教えてください。

ワーク・ライフ・バランスのページを御覧ください。

Q10 年次休暇の取得状況を教えてください。

一般行政部門における年次休暇の平均取得日数は、15日(令和5(2023)年度)となっています。

Q11 働き方改革について県ではどのように取り組んでいますか?

県では、働きやすい職場環境を整え、県庁全体の労働生産性を高めるため、「仕事の選択と集中」、「プロセスの効率化」、「労働時間の管理」を3本の柱とする「栃木県庁働き方改革プロジェクト」に取り組んでいます。

〔参考リンク〕

研修・人材育成

Q12 研修制度について教えてください。

■研修所研修

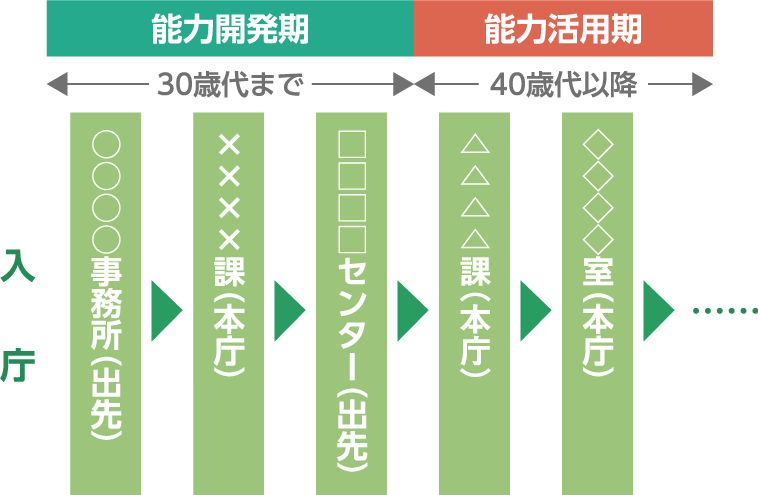

採用時や採用3年目などに行う基本研修、昇任前に行う能力開発研修、新たに管理的役職に就いた職員などを対象に行う重点研修、職務に必要なスキルなどを学ぶ特別研修など、様々な研修を実施しています。

新採用職員研修では、県職員としての基本的な知識・スキルを習得するとともに、グループワークなどにより、同期入庁者との絆を深めることができます。

■自己啓発支援

県行政に関する事項について自主的に研究を行う職員グループに対し、一部助成金の支援を行っています。また、指定通信教育機関の講座を割引で受講できる制度や、自治大学校のオンライン講座を受講できるe-ラーニング研修が用意されています。

■派遣研修

中央省庁における政策形成や民間企業の経営感覚に基づく事業展開など、県庁では経験できない業務に従事することで、能力の開発を図るものです。

いずれも公募制で参加希望者を募集しています。

<令和6(2024)年度における職員の主な派遣先>

内閣府、内閣官房、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、林野庁、文化庁、デジタル庁、国土交通省、環境省、県内13市町、㈱足利銀行、日産自動車㈱、㈱JTB、東京海上日動火災保険㈱、(一財)自治体国際化協会、(一財)地域活性化センター

派遣研修 体験者の感想

民間企業派遣

担当プロジェクト以外でも、デジタル技術の様々な活用例に触れることができた。日本社会全体のDXが渇望される中、県職員としてあらゆる分野の仕事を進める上で、有益な情報を多く得ることができたと感じている。

中央省庁派遣

国に出向し、様々な省庁や自治体との調整を通じて得た経験は、国の制度を学ぶことはもちろん、全国の様々な自治体の事例に触れることができ、県に戻って事業立案をする場面等で生かせている。

市町村派遣

市民との距離が近く、広報・窓口での取組や給付決定等に対し、反応が早く返ってくることを感じた。また、県で仕事をする上で、市町との連携は必須。県の役割として、市町が動きやすくなるような仕事をしてほしいとよく言われた。

■職場研修

いわゆるOJTです。新採用職員は配属された職場で指導担当者(メンター)等のフォローアップを受けながら事務処理等のスキルを身につけていきます。また、県は所管する法令や制度などが多岐にわたっているため、配属された各部局等において、それぞれ必要な研修を実施しています。

Q13 県職員に占める女性職員の割合及び女性管理職の割合を教えてください。

県職員のうち、女性職員の割合は、33.4%となっています。また、管理職(課長級以上)に占める女性の割合は、13.3%となっています。(いずれも令和6(2024)年4月現在)

なお、令和5(2023)年度に採用した職員に占める女性の割合は39.8%となっています。